Hans Liechti

Hans Liechti, geboren 1946, gehört zu den bekanntesten Schweizer Filmschaffenden und ist seit vielen Jahren in Deutschland als Regisseur und Autor tätig. Als Kameramann arbeitete er für Filme wie „Das gefrorene Herz“ von Xavier Koller und „Das Boot ist voll“ von Markus Imhoof. Mit „Patricias Geheimnis“ gelang ihm als Regisseur in Deutschland ein grosser Erfolg. Der Film wurde rund 40 Mal ausgestrahlt und von rund 80 Mio. Zuschauern gesehen. Hans Liechtis Filmschaffen reicht vom Kinofilm bis zu Serien und Telenovelas. Im Interview mit Christian Dueblin spricht Hans Liechti über den Beginn seiner lebenslangen Leidenschaft für den Film, seine Arbeit als Kameramann und Regisseur, das Schweizer Filmtalent Marc Forster sowie dessen James Bond-Début „A Quantum of Solace“ und zeigt auf, was die Herausforderungen für den Schweizer Film sind.

Dueblin: Sehr geehrter Herr Liechti, Sie bildeten sich schon in frühen Jahren zum Fotografen aus, wurden später Kameraassistent und schließlich Kameramann von sehr bekannten Filmen wie beispielsweise „Das Boot ist voll“ und „Das gefrorene Herz, herausragenden Schweizer Filmproduktionen. Wie kam es zu Ihrem Interesse für das Medium Foto und Film?

Hans Liechti: Mein erstes Interesse für den Kameramann erwachte in meiner Jugendzeit. Als ich in der Sekundarschule war, gingen wir mit unserer Klasse zum Flughafen, wo Szenen für den Film „Es geschah am helllichten Tag“ gedreht wurden. Wir Kinder waren Statisten, hatten unseren Platz auf einer Tribüne und schwenkten Schweizer Fähnchen. Meine Aufmerksamkeit fesselte ein Wagen, der auf dem Set ständig nach vorne und zurück bewegt wurde. Auf dem Wagen war eine Kamera, dahinter ein Mann – der Kameramann, klärte man mich auf. Er hatte ein „Käppi“ auf und machte einen souveränen Eindruck. Er und sein Wagen waren immer im Mittelpunkt des Filmgeschehens. Nach jeder Einstellung scharten sich Teammitglieder um ihn, fragten, hörten ihm interessiert zu und führten seine Anweisungen aus, bevor weiter gedreht wurde. Ich fand diesen Kameramann, mit Name Heinrich Gärtner, sehr beeindruckend und seine Arbeit total interessant und denke, dass sich damals ganz insgeheim eine Art innere Weiche für mein bevorstehendes berufliches Leben stellte und der Wunsch entstand, ebenfalls wie Heinrich Gärtner einmal eine Kamera zu führen und auf diese Weise Geschichten miterzählen zu dürfen.

Damals gab es in der Schweiz noch keine Filmschulen, so, wie das heute der Fall ist. Es gab solche im Ausland, die ich aber aus finanziellen Gründen nicht besuchen konnte. Ich entschloss mich daher, zunächst Fotograf zu werden und sah darin einen Schritt Richtung Käppi und Filmkamera. Direkt nach dem Abschluss der Lehre wurde ich Kameraassistent am Schweizer Fernsehen, mein zweiter Schritt in Richtung Filmwelt. Meine Ausbildung war und ist ein stetiger Prozess.

Dueblin: Sie wurden nach vielen Jahren als Kameramann auch Regisseur und haben viele Bücher und Drehbücher (mit)geschrieben. War es Ihr Verlangen, die Gestaltung von Geschichten noch mehr in die eigene Hand zu nehmen, das Sie veranlasst hat, die Kamera irgendwann loszulassen?

Hans Liechti: Die technische Seite der Kameraarbeit hat mich immer weniger interessiert, als die erzählerische. Ich sah mich in meiner zwanzigjährigen Karriere als Kameramann immer eher als Partner des Regisseurs, denn als Kameratechniker. Mich interessierte es in erster Linie, die Vision des Regisseurs zu erforschen, das Geschriebene in Bilder umzusetzen und schliesslich aus dem Drehbuch einen Film zu machen. Das Technische, insbesondere Einstellungen mit viel künstlichem Licht, hat mich immer sehr belastet und mir zahlreiche schlaflose Nächte beschert (lacht). Licht hat mich dann interessiert und herausgefordert, wenn es dramaturgisch eingesetzt wurde. Die reinen Lichtkisten jedoch waren nie mein Ding und heute bin ich froh, dass ich mich als Regisseur und Drehbuchautor nicht mehr hauptverantwortlich darum kümmern muss. Ich erinnere mich an die Dreharbeiten mit Xavier Koller für „Das gefrorene Herz“, die vielen Nacht- und „Day forNight“-Szenen. Der weisse Schnee und die schwarze Nacht stellten mich, Xavier und das Beleuchterteam vor grosse Herausforderungen. Somit war es sicher eine gewisse technische Abneigung, ein immer grösser werdendes Interesse für die Geschichten, die Schauspieler, Motive, Dramaturgie und die Stimmungen, die ich auf die Leinwand bringen wollte, die mich von der Kamera hin zur Arbeit als Regisseur und Autor führten.

Markus Imhoof: Das Boot ist voll. Kameramann: Hans Liechti

Dueblin: Sie waren sehr früh in Ihrer Karriere Kameramann für das Film-Début „Hannibal“ von Xavier Koller und später führten Sie die Kamera für „Das Boot ist voll“ von Markus Imhoof. Was waren Ihre Erfahrungen, die Sie aus Filmen mit grossen Schweizer Filmemachern und Regisseuren wie Koller und Imhoof mitnehmen konnten?

Hans Liechti: Der Kameramann ist einerseits der engste Mitarbeiter des Regisseurs und muss dessen Wünsche befolgen. Andererseits ist der Kameramann aber auch eine eigenständige Person – im gewissen Sinne ein Anarchist auf dem Filmset, der eigene Bilder machen will. Bei Xavier Koller war es von Anfang an sehr einfach, sich vorzustellen, was er wollte und welche Bilder er sich wünschte, denn er konnte sich gut ausdrücken, hatte klare Vorstellungen, wie die Bilder gestaltet sein müssen. Wir wanderten für den Film „Hannibal“ tagelang auf der Insel Kreta umher, um Motive zu finden. Allein schon, wie Xavier sich in dieser Gegend bewegte, sagte mir irgendwie, was er suchte. Die Umsetzung des Drehbuches erfolgte teilweise auch durch spontane Ideen, indem ich ihm beispielsweise vorschlug, die Kamera ohne durchzuschauen an der Kassette zu halten, damit sich die Optik knapp über dem Boden befand, und so weitwinklig die Strasse runter zu laufen. Xavier Koller war für solche Ideen immer offen. Als Kameramann muss man aber irgendwann Verantwortung übernehmen und halt eben filmen. Dabei kann viel schief laufen, eine Szene kann unscharf sein oder es stimmen eben die Lichteffekte nicht. Der Film hatte seinen Reiz. Die Landschaft war ausserordentlich schön und die Menschen waren sehr nett. Irgendwann aber verlor ich die Übersicht über den Film und verstand ihn wohl nicht mehr (lacht). Die Geschichte ist für mich auch heute noch ein grösseres Rätsel.

Markus Imhoof, den Regisseur von „Das Boot ist voll“, kannte ich auch schon von früher. Nach anfänglichen Problemen bei den Vorbereitungen verlief der Dreh des Films sehr gut und die Zusammenarbeit mit Markus war äusserst interessant. Imhoof und Koller sind geniale Filmemacher. Der Inhalt des Films ist sehr intensiv und mich überraschte sein Erfolg nicht. Einzelne Szenen waren schon beim Dreh sehr emotional. Vor einiger Zeit habe ich den Film mit jungen Menschen angeschaut. Mir fiel auf, wie langsam Vieles im Vergleich zur heutigen Filmsprache funktionierte, und einige Sequenzen kamen mir nach all den Jahren eher schwerfällig vor. Zu meinem grossen Erstaunen fanden die jungen Zuschauer das überhaupt nicht. Die langen Einstellungen wirkten auf sie intensiv und sie meinten beeindruckt, man könne die Emotionen sehr gut nachempfinden. Das hat mich sehr erstaunt, da man heute doch ganz anders filmt und viele Filme von damals heute nicht mehr bestehen können.

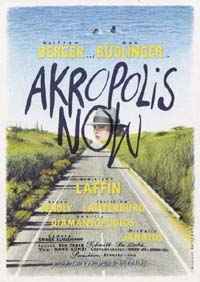

Dueblin: „Akropolis now“ war Ihr erstes grosses eigenes Filmwerk, bei dem Sie das Drehbuch schrieben und auch Regie führten. Der Film ist heute rund 25 Jahre alt. Die Hauptdarsteller, Wolfram Berger und Max Rüdlinger, hätten nicht besser ausgewählt werden können. Was hat sich seither im Film verändert?

Hans Liechti: Die Technik entwickelt sich laufend und schnell. Es wird mit viel Bewegung, hoher Schnittfrequenz und enormen Special-Effects versucht, das Kinopublikum zu gewinnen. Wir sehen heute auf der Leinwand Vieles viel schneller und oft scheinen einem die Bilder anzuspringen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass damit eine Geschichte besser gemacht werden soll. Mit 3D und immer neuen technischen Ideen wird versucht, das Kino weiter zu treiben und die Zuschauer an der Stange zu halten. Schauen Sie aber, wie Jean-Luc Godard und Akira Kurosawa gedreht haben. Dagegen sind „Das Boot ist voll“ und „Akropolis now“ schon wieder sehr schnell. Vielleicht hat dieser Hang zum schnelleren Bild auch damit zu tun, dass man immer weniger Vertrauen in die Bilder hat, die man dreht. Der ganze Video-Hype deutet darauf hin. Dann kommt aber dazu, dass man durchaus mit Pflicht und Recht auch Neues und Kreatives auf die Leinwand bringen soll. Martin Scorsese wollte 1976 mit seinem Film „Taxi Driver“, mit Robert de Niro, Harvey Keitel und Jodi Foster in den Hauptrollen, speziell blutrünstig sein. Plötzlich sah der Zuschauer Actionszenen, die er zuvor so noch nie gesehen hatte. Scheinbar gefielen die neuen Darstellungen von Gewalt, jedenfalls stimmten die Besucherzahlen, und darin sah die amerikanische Filmindustrie logischerweise ein gutes Geschäft.

Wir „kleinen“ Schweizer hingegen verfolgten früher einen anderen Ansatz, so auch bei „Akropolis Now“. Ich und meine Mitarbeiter waren überzeugt davon, über eine „identifikative“ Geschichte ein Publikum erobern zu können. Natürlich haben wir mit einfachen Einstellungen die Zuschauer teilweise sicher auf die Probe gestellt, das muss ich im Nachhinein eingestehen (lacht). Vieles war ein bisschen „l’artpourl’art“. Mir sagen solche Filme aber immer noch mehr zu, als viele der schnellen und effektgeladenen Movies, die heute die Leinwand beherrschen. Für uns und mich war die Geschichte wichtiger als deren „geile“ Umsetzung. Ich musste meine Einstellung diesbezüglich in meiner Karriere auch immer wieder überdenken, mich verändern und anpassen. Bei „Hannibal“ machten wir für zweieinhalb Stunden 600 Einstellungen, also etwa gleich viele Schnitte, was ich damals eine enorme Zahl fand. Bei der Premiere des Schweizer Films „Grounding“ rief Michael Steiner ins Mikrofon, sein Film hätte 2500 Schnitte, das sei neuer Schweizer Rekord! So gesehen lassen sich heute die Qualitäten eines Films einfacher festlegen als früher.

Dueblin: Marc Forster dürfte diese eben genannte Zahl in seinem James Bond-Début „A Quantum of Solace“ deutlich übertroffen haben. Was halten Sie von seinem Filmwerk und seinem neuen Bond-Ansatz, aber auch ganz generell von diesem Schweizer Filmtalent?

Hans Liechti: Wie alles, was Marc Forster anpackt, ist auch „A Quantum of Solace“ ein Spitzenfilm. Er macht einen super Job, und mich wundert es nicht, dass er für eine solche Produktion hinzugezogen worden ist. Es werden ihm riesige Budgets zur Verfügung gestellt und er arbeitet mit Stars, die einem Freude bereiten und mit denen die Zusammenarbeit sehr befriedigend sein kann, die aber oft auch eine grosse Belastung darstellen können. All das hat Marc Forster bisher ausgezeichnet auf die Reihe bekommen und ich freue mich auf weitere Produktionen von ihm. Er hat eindrücklich gezeigt, dass er Nerven aus Stahlseil hat, die es braucht, um sich vor allem in Hollywood durchsetzen zu können. Nun kann man in Bezug auf James Bond geteilter Meinung sein. Mit seinem Body-Bond ist der alte Bond, der mit englischem Humor unterwegs war, natürlich etwas auf der Strecke geblieben. Dafür habe ich noch nie einen solch technisch anspruchsvollen Bond-Film gesehen, was mich sehr beeindruckte. Neue Wege muss man als Regisseur dauernd beschreiten, doch es dann in Hollywood zu tun, braucht enorm viel Selbstvertrauen. Regisseure werden kritisiert wie andere Leute auch und auch Forster musste bestimmt schon einiges einstecken.

Dueblin: „Patricias Geheimnis“ ist ein Film, bei dem Sie Regie geführt haben und der im deutschsprachigen Fernsehen rund 80 Millionen Zuschauer begeisterte. Mich hat dieser Film ebenfalls sehr angesprochen und ich halte ihn für eines Ihrer besten Werke überhaupt. Können Sie uns etwas über diese Erfolgsgeschichte erzählen?

Hans Liechti: „Akropolis now“ bekam sehr gute Kritik und lief in der Schweiz auch dementsprechend gut. Die Schweizer Filmszene hat allerdings die Nase gerümpft. Der Film wurde an verschiedenen Festivals gezeigt, so auch in Mannheim, wo ihn ein deutscher Produzent von der Bavaria sah. Er kam auf mich zu und offerierte mir einen Job bei einer Vorabendserie. Ich nahm an, er wolle mich als Kameramann und da ich damals als solcher ausschliesslich Spielfilme drehte, wollte ich ihm absagen. Er insistierte aber und ich merkte dann, dass wir nicht vom selben redeten. Mir wurde bewusst, dass er mich als Regisseur haben wollte – und als solcher interessierten mich auch Serienfilme. Nach „Akropolis now“ war das mein zweites „Début“ als Regisseur. Die Serie hiess „Kommissar Zufall“ und hatte viel Charme. Ich drehte drei Folgen, mit grosser Freude und Erfolg. Worauf weitere Deutschland-Angebote folgten, so auch ein TV-Film für die Reihe „Die jungen Wilden“. Manfred Heid, damals der Produzent von Tele-München (heute als Professor an der HFF, der Hochschule für Fernsehen und Film in München, tätig), unterbreitete mir drei Exposés. Eines davon sollte ich für einen Film auswählen. Ich wählte „Patricias Geheimnis“, weil in der Geschichte jede Person ein geheimes Doppelleben führte.

Dueblin: Die Schauspieler sind auch in diesem Film enorm gut gewählt. Die beiden Damen, aber auch der Hauptdarsteller überzeugen vollkommen.

Hans Liechti: Mit dem Casting kann ich mich nicht schmücken. Der Verdienst gehört Manfred Heid. Er erledigte die Arbeit für mich, damit ich Ferien machen konnte: Sehr charmant! Seine konkreten Vorschläge haben mich aber sofort überzeugt und ich hatte schon vor dem Dreh ein prima Gefühl. Ich setze mich immer für eine gute Vorbereitung ein und verbringe mit den Schauspielerinnen und Schauspielern mindestens eine Woche mit dem Buch und dem Rollenstudium.

Dueblin: …wie das auch eines Ihrer grossen Vorbilder, Sidney Lumet, immer gemacht hat…

Hans Liechti: Ganz genau. Von ihm habe ich mich auch in dieser Beziehung inspirieren lassen. Die Filmvorbereitungen sind der Grundstein für ein gutes Klima und Verständnis auf dem Set und sie sind für mich auch eine Art Erfolgsrezept für einen guten Film. Petra Kleinert musste für die „Patricia“ rund 15 Kilogramm abnehmen, was zeigt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler enorm gefordert sind und sich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich, voll in einen Film einbringen müssen. Petra Kleinert und Katharina Müller-Elmau sind sich für nichts zu schade und hervorragende Schauspielerinnen und Herbert Knaup ist zwischenzeitlich in Deutschland ein grosser Star geworden.

Hans Liechti: Akropolis now

Dueblin: Sie haben immer wieder auch für Serien in Deutschland gearbeitet und sogar Telenovelas gedreht. Was hat Sie an diesen Projekten gereizt?

Hans Liechti: Ich habe vom Spielfilm bis zur Telenovela alles gemacht – auch „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ oder in der Schweiz „Tag und Nacht“. Bei den beiden Beispielen ist es natürlich schwierig, mit Leidenschaft zu arbeiten, das muss ich ganz offen eingestehen. Aber auch diese Erfahrungen wollte ich machen. Die Telenovelas sind eine merkwürdige Erscheinung im TV und ich staune immer wieder, wie viele Menschen sie erreichen. Ich hörte oft Produktionsmitarbeiter sagen, das Geheimnis sei, die grossen Gefühle auf den Bildschirm zu bringen. Wie das gehe, fragte ich. Fazit der Antworten: Küsse der Liebhaber die Frau, dann solle deren Ehemann zur Türe rein kommen und die Liebenden ertappen. Dann könne der Ehemann schreien, die Frau weinen und der Liebhaber könne erklären, schlichten und flehen! Ich fand das ziemlich konstruiert und fragte etwas provokativ, wieso der Mann denn ausgerechnet in diesem Moment die Türe öffne. Worauf ich argwöhnisch fixiert und mit der Gegenfrage konfrontiert wurde: „Was konstruiert?“

Dueblin: Lumet sagt, dass ein Film umso besser sei, je weniger das Publikum erkenne, wie eine bestimmte Wirkung erzielt werde. Das sagt einer der grössten und erfolgreichsten Filmemacher aller Zeiten, der für sein Schaffen viele Oscars entgegennehmen durfte. Auch meint er, guter Stil sei Stil, den man nicht spüre.

Hans Liechti: Das leuchtet mir total ein. Den Zuschauer interessiert doch in erster Linie die Geschichte, nicht die Machart. Er will emotional mitgenommen werden, so dass er während der Vorführung vergisst, wie hart der Stuhl ist, auf dem er sitzt, oder, dass er Hunger hat. Der beste Stil ist derjenige, der den Zuschauern ermöglicht, mit in eine Geschichte einzusteigen und sie adäquat erzählt zu bekommen. Dabei geht es vor allem darum, mit den Bildern eine (emotionale) Wahrheit zu finden. Das ist nicht leicht zu erklären. Lumet meint, dass man nicht lügen und nicht aus einem Drama einen Werbespot oder umgekehrt machen solle. Der Stil des Films ist individuell. Man muss ihn bei jedem Projekt neu erforschen, weil er die spezielle Authentizität und Glaubwürdigkeit der Geschichte beinhalten muss. Sonst würde ja jeder Film gleich aussehen.

Dueblin: Die ganz grossen Zeiten des Schweizer Films sind vorbei, immer wieder gibt es aber herausragende Filmwerke, die auch im Ausland auf Resonanz stossen. Wie steht es Ihres Erachtens um den Schweizer Film?

Hans Liechti: Die Schweiz ist zu klein, um die ganz großen Filme machen zu können, wie wir sie aus dem Ausland zu sehen bekommen. Ohne staatliche Hilfe ist es fast unmöglich, eine Schweizer Produktion zu ermöglichen. Bereits bei der Anfrage für staatliche Gelder zur Filmförderung scheiden sich die Geister schon seit jeher. Ich selber bin soeben auch – und schon wieder – mit einem Projekt abgewiesen worden, für das ich drei Jahre gearbeitet habe und bezüglich dessen ich immer noch überzeugt bin, dass das Thema auf grosses Interesse gestossen wäre. Bei der Vergabe der Fördermittel geht es leider oft nicht nur um die Geschichte eines Films. Es sind auch persönliche Beziehungen, die eine Rolle spielen, was vielleicht auch dazu führt, dass viele Talente nicht erkannt werden. Michael Steiner, um nur ein Beispiel zu nennen, ist ein Talent, das man offensichtlich erkannt hat. Aber oft reicht das Geld dann doch nur für einen guten Film. Film-Regisseurinnen und -Regisseure müssten alle drei Jahre drehen und erzählen können. Nur so können sie sich kontinuierlich das Potential aneignen, das es braucht, um den Schweizer Film wieder über die Grenzen hinaus bekannt zu machen.

Dueblin: Erfolge hängen nicht immer von einem grossen Budget ab. Ist die Geschichte gut, so können Filme mit wenig Budget grosse Durchbrüche erleben – der Traum eines jeden Produzenten.

Hans Liechti: Das Filmemachen ist eine ganz heikle Angelegenheit, auch sehr unberechenbar, und ein Regisseur muss sich immer wieder von Neuem beweisen. Sie erinnern sich sicher an den phantastischen Film „Das Leben der anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck, eine Produktion, die mich begeistert hat und wunderbar einfühlsam ist – von einem Regisseur gedreht, der es geschafft hat, auf ganz besondere Weise Emotionen rüberzubringen, das Publikum zu fassen und einen Oscar dafür zu gewinnen. Der gleiche Regisseur war mit „The Tourist“ und Starbesetzung (Angelina Jolie und Johnny Depp) weniger überzeugend, obwohl das Budget wohl um ein Vielfaches höher war als bei „Das Leben der anderen“ und ein John Seal Kameramann war, der schon für „The English Patient“ einen Oscar gewann. Das zeigt, dass einem der alte Film nichts nützt, wenn man sich in einer neuen Geschichte bewegt.

Dueblin: Was wünschen Sie dem Schweizer Film und sich selber?

Hans Liechti: Ich wünsche mir eine grössere Solidarität unter den Schweizer Filmschaffenden – eine bessere Stimmung. Und ich wünsche mir, dass endlich die Anerkennung und der Respekt für die Schweizer Cinéasten wachsen, dass man auf der parlamentarischen Seite stolz auf sie ist und der Filmkredit aufgestockt wird. Schweizer Filmschaffende, die den harten Job im Ausland machen, geniessen dort einen sehr guten Ruf. Sie gelten als enorm verlässlich, höflich und mit guten Nerven ausgestattet. Viele Schweizer Filmer haben ihr Fach von der Pike auf gelernt und gelten als angenehme Arbeitgeber und Partner. Ich höre von deutschen Produzenten diesbezüglich eigentlich nur Gutes. Dazu gehört sicher auch eine gewisse pragmatisch-einfache Art, die uns Schweizern irgendwie eigen ist. Leider fällt mir aber auf, dass solche Anerkennung in der Schweiz nicht selten völlig fehlt. Hier scheint es an den vielen mutigen Menschen aus der Filmwelt wenig Interesse zu geben, auch von Seiten der Behörden, die Geld sprechen. Irgendwie ist das merkwürdig…

Ich entwickle zurzeit Geschichten für Fernsehfilme in der Schweiz und in Deutschland. Ich werde versuchen, mein letztes Spielfilmprojekt, das kürzlich in der Schweiz in Bausch und Bogen gescheitert ist, in Deutschland realisieren zu können, weil mich das Thema nach wie vor fasziniert.

Dueblin: Sehr geehrter Herr Liechti, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und Ihren Projekten weiterhin alles Gute!

(C) 2011 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.