Dr. rer. pol. Michael Kogon

Dr. rer. pol. Michael Kogon wurde 1928 in Wien geboren. Nach dem Studium der Nationalökonomie nahm er eine Stelle als Fachübersetzer bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel an. Von 1976 bis zu seiner Pensionierung 1990 war er der Medienbeauftragte dieser internationalen Institution. Sein Vater Eugen Kogon war der Verfasser des Standardwerkes über das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager „Der SS-Staat“. Im März 1938 wurde Eugen Kogon bei dem Versuch verhaftet, vor den in Österreich einmarschierenden Deutschen in die nahe Tschechoslowakei zu fliehen. Die nächsten sieben Jahre bis zur Kriegsniederlage Deutschlands verbrachte er in Wiener Gestapo-Haft und im Konzentrationslager Buchenwald. Nach 1945 wurde er eine der bedeutendsten Orientierungsfiguren im moralischen Wiederaufbau Deutschlands. Dr. rel. pol. Michael Kogon legt mit seinem Buch „Lieber Vati. Wie ist das Wetter bei Dir?” Erinnerungen an meinen Vater Eugen Kogon. Briefe aus dem KZ ein überaus interessantes Werk vor, das berührt und eine für viele Menschen unbekannte Welt darstellt. Er beschreibt an Hand von Dokumenten, Briefen, mündlich übertragenem Wissen und Geheimbotschaften des Vaters aus der Gefangenschaft sein Leben zusammen mit seinen Geschwistern und seiner Mutter in Wien und im Kloster. Das Buch lässt den Leser am Leben einer Mutter teilhaben, die, nach der Inhaftierung des Ehemannes auf sich allein gestellt, versucht, die Familie zusammenzuhalten. Das Buch vermittelt tiefe Einblicke in den Alltag einer von Krieg und Nazi-Diktatur geprägten Gesellschaft. Michael Kogon war eng mit dem französischen Résistance-Kämpfer, Diplomaten und Autor Stéphane Hessel verbunden, der im KZ Buchenwald von Eugen Kogon vor der Hinrichtung gerettet worden war und dessen weltweit verbreitete Streitschrift „Indignez-vous!“ er 2009 ins Deutsche übertrug („Empört Euch“).

Im Interview mit Christian Dueblin spricht Dr. rer. pol. Michael Kogon über seine familiären Hintergründe, beleuchtet die schwierige Zeit während des Krieges und zeigt auf, wie junge Menschen im Krieg heranwuchsen. Er beschreibt, wie sein Vater das KZ überlebte, was ihn am Leben hielt und welche familiären und gesellschaftlichen Visionen ihn trieben. Die siebenjährige Abwesenheit des Ehemannes und Vaters hatte aber nachhaltige Auswirkungen auf das Leben der wiedervereinigten Familie. Die entstandene Entfremdung liess sich nicht mehr ganz überbrücken. Auch beschreibt Michael Kogon die Schweiz, die in seinen Augen auf der Welt einen besonderen Platz einnimmt und in der eine Diktatur nicht möglich sei.

Dueblin: Herr Dr. Kogon, Sie haben mit Ihrem neuesten Buch – „Lieber Vati! Wie ist das Wetter bei Dir?“ Erinnerungen an meinen Vater Eugen Kogon. Briefe aus dem KZ Buchenwald – eine Familiensaga besonderer Art vorgelegt. Das Buch handelt von Ihrem Vater Eugen Kogon, der nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem sehr bekannten Publizisten, Fernsehmoderator und Hochschullehrer wurde, nachdem er das KZ Buchenwald überlebt hatte. Sie beschreiben Ihre Kindheit und lassen Ihren Vater zu Wort kommen, der aus der Gefangenschaft heraus mit Geheimbotschaften, sogenannten Kassibern, und Briefen an Sie, Ihre Geschwister und Ihre Mutter in Wien kommunizierte, und Sie zeigen an Hand weiterer Zeitdokumente auf, wie Ihr Leben, das Ihres Vaters und Ihrer Familie während des Zweiten Weltkriegs verlief. Es fällt bei der Lektüre des Buches und in vielen Interviews mit Ihnen auf, dass Sie zurückblicken und die Gegenwart und Zukunft, obwohl diese eng mit dem Buch verknüpft ist, aussen vor lassen. Was waren die Beweggründe, sich nur rückblickend mit Ihrem Leben und dem Leben Ihrer Familie auseinanderzusetzen? Ihr Vater hat doch mit seinem grossen Schaffenswerk durchgehend die Vergangenheit genutzt, um nach vorne zu blicken.

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Der Rückblick ergab sich durch den Auftrag des Verlages. Die Idee für das Buch hatte mein Sohn Matthias. Als mein Bruder und ich 1938 nach der Verhaftung meines Vaters in einem Kloster in Niederbayern untergebracht wurden, hielten wir engen Briefkontakt mit meinen Eltern. Für meinen inhaftierten Vater waren Briefe und Kassiber die einzige Möglichkeit, mit seiner Familie in Verbindung zu bleiben. Ich hatte die Briefe meines Bruders und von mir aus dem Kloster aufbewahrt. Matthias hatte die Idee, sie zu einer Art Familiensaga zu verarbeiten: Was geschieht mit zwei Buben, die in der Nazizeit für drei Jahre in ein Kloster abgeschoben werden? Der Verlag fand die Idee gut, wollte aber, dass das Buch mehr als nur jene Briefe, nämlich alle vorhandenen Informationen und Unterlagen berücksichtigen und die ganzen sieben Jahre der Inhaftierung meines Vaters umfassen sollte. Die Rückwärtsgerichtetheit ergab sich also aus der Aufgabenstellung. Unabhängig davon mache ich mir viele Gedanken über die Gegenwart und die Zukunft, auch der Schweiz. Allerdings ändern sich die Visionen im Laufe des Lebens. Je kürzer die Zeitspanne wird, die man noch vor sich hat, desto weniger denkt man an das eigene Leben und desto mehr an die Zukunft der Kinder, des Landes, der Welt. Aber das war nicht das Thema, über das zu schreiben der Verlag mich beauftragte.

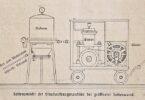

Michael Kogon: Kassiber von Eugen Kogon aus dem Wiener Gefängnis an seine Frau, 1938 – 1941 (von Michael Kogon transkribiert, geordnet und gerollt)

Dueblin: Sie haben viel akribische Arbeit geleistet, viele Details studiert, die Kassiber, die eingenäht in Wäschestücke, den Weg zu Ihrer Mutter und umgekehrt in die Gefängnisse fanden, in denen Ihr Vater Eugen Kogon inhaftiert war. Hat diese Arbeit am Buch und mit Ihrer Geschichte Ihre Einstellung zum Leben heute und Ihren Zukunftsvisionen noch einmal verändert?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Sowohl meine Arbeit mit dem Material wie auch die Reaktionen auf mein Buch haben meine Sicht auf das Leben verändert. Viele Leser äussern ihre Betroffenheit und fragen mich, wie ich das alles ausgehalten habe. Vorher hatte ich nie das Gefühl gehabt, ein besonders schweres Schicksal erlitten zu haben. Erst durch die Arbeit am Buch und die Leserreaktionen wurde mir voll bewusst, was in jenen sieben Jahren dem Kind und Halbwüchsigen angetan worden und vorenthalten geblieben war. Gleichzeitig erhielt ich dadurch ein verstärktes Empfinden dafür, dass der nach Überwindung früher Defizite und Belastungen einsetzende Reifungsprozess eben wegen seiner Verzögerung bis in ein Alter hinein reichte, in dem andere Menschen abbauen. In meinem hohen Alter stehe ich immer noch mitten im Leben. Hat mir ein gütiges Schicksal eine späte Kompensation für alle Belastungen und Defizite meiner Kindheit und frühen Jugend gewährt? Jetzt, wo viele Menschen auf mich zukommen und mir ihre Betroffenheit ausdrücken, erhält mein Eindruck, vom Schicksal am Ende doch entschädigt worden zu sein, nochmals einen Schub.

Michael Kogon: Einer der Kassiber, der in Wäschestücke eingenäht transportiert wurden

Dueblin: In dem Buch geht es um schlimme Sachen, um das Konzentrationslager, die Distanz zum eigenen Vater. Haben Sie in der Auseinandersetzung damit Assoziationen zu Dingen, die heute auf dieser Welt passieren?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Mir geht oft durch den Kopf, wie leicht es viele Menschen heute in Ländern wie der Schweiz haben. Die meisten jungen Leute, meine Enkelkinder, Ihre Kinder haben ein materiell unbeschwertes Leben im Vergleich zu dem meinen damals. Mit der erforderlichen Einschränkung denke ich das sogar auch, wenn ich beispielsweise lese, dass sich arme Kinder keine Designerklamotten kaufen können und nicht so tolle Ferien machen können wie ihre Kameraden. Ich weiss, dass die Menschen hier und heute anders leben als zu meiner Kinderzeit und dass gewisse Dinge, von denen ich als Kind nicht einmal träumte, heute nötig sind, um mithalten zu können. Trotzdem belustigt es mich manchmal, wenn ich mitbekomme, wie sehr heute Menschen den Mangel von Dingen empfinden, die es in meiner Kindheit und frühen Jugend nicht gab. Manchmal frage ich mich, ob die Fokussierung auf den Lebensstandard bis hin zum Verwöhntsein Menschen nicht dazu verleiten kann, sich mehr mit sich als verantwortungsvoll mit dem Schicksal des Landes und der Welt zu beschäftigen.

Dueblin: Ihr Vater war als Autor und Publizist tätig, moderierte Fernsehsendungen und war auch als Hochschullehrer ein gefragter Mann. Sein Buch „Der SS-Staat“ gilt noch heute als Standardwerk im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Gräueltaten der Nazis. Wo kam Ihr Vater her und wie wuchs er auf?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Mein Vater wurde 1903 in München geboren. Seine Mutter war jüdischen Glaubens und stammte aus Nikolajew am Schwarzen Meer. Sie kam schwanger nach München, um meinen Vater unehelich zur Welt zu bringen. Über seinen Vater hatte er keinerlei offizielle Angaben. Das war für ihn eine Katastrophe. Im KZ konnte er nicht beweisen, dass sein Vater kein Volljude – um diesen barbarischen Ausdruck der Rasse-Nazis zu gebrauchen – und er selber somit ebenfalls keiner sei. Die Einstufung als Volljude hätte, wenn er nicht so mutig und umsichtig gewesen wäre und nicht über ein so gutes Beziehungsnetz verfügt hätte, mit Sicherheit zu seiner Ermordung geführt. Seine Mutter, meine Grossmutter, zog zwei Monate nach der Niederkunft nach Genf. Dort lebte sie zwei Jahre, dann verliert sich ihre Spur. Während mein Vater eine honorige Erklärung für sein Verlassenwordensein konstruierte, nehme ich meiner Grossmutter ihr Verschwinden übel. Vielleicht tue ich ihr Unrecht. Es gab damals Pogrome in Kishinew. Das war nicht allzu weit von Nikolajew entfernt. Vielleicht wollte sie deshalb nicht nach Nikolajew zurückkehren. Sie blieb noch zwei Monate in München, um die Pflege des kleinen Eugen zu organisieren – offenbar im Kontakt mit der Russischen Gesandtschaft in München, die es 1903 noch gab, da Bayern, obwohl bereits Teil des 1871 neugegründeten Deutschen Reiches, als Königreich noch eigene diplomatische Beziehungen unterhielt. In der russischen Gesandtschaft in München muss jemand für die Finanzierung der Unterbringung des kleinen Eugen als Pflegekind verantwortlich gewesen sein. Ebenso scheint es einen Vormund gegeben haben, einen Geistlichen, der die Erziehung des Pflegekindes bestimmte.

Dueblin: Sind diese Angaben gesichert?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Es existieren nur wenige Unterlagen. Mein Vater klammerte sich an die Vorstellung, eine liebevolle Mutter gehabt zu haben, die sich aus von ihr nicht zu verantwortenden Gründen nicht um ihn kümmern konnte. Sie sei Ärztin gewesen. Aus den Akten geht aber hervor, dass sie Sprachen studierte. Nach seiner Geburt sei sie mit seinem Vater nach Russland zurückgegangen, wo beide 1905 bei einem Aufstand ums Leben gekommen seien; in Wirklichkeit ging sie nach Genf. In dieser Legende spielt eine Treppe in Kiew eine Rolle, auf dieser Treppe seien beide erschossen worden. Aus dem Film „Panzerkreuzer Potemkin“ ist natürlich die Treppe von Odessa bekannt. Sie sehen, wie das alles durcheinandergeht. Allerdings gab es 1905 auch in Nikolajew ein schlimmes Pogrom. Vielleicht kehrte die Mutter meines Vaters nach zweijährigem Genfer Aufenthalt also tatsächlich in die Ukraine zurück und kam dort 1905 in jenem Pogrom um. Dass in der meinem Vater so teuren Legende seine Mutter nicht in Nikolajew mit seinem grossen jüdischen Bevölkerungsanteil, sondern im mehr ukrainischen Kiew erschossen worden sein soll, lässt sich vielleicht damit erklären, dass mein Vater nach seiner streng katholischen Erziehung nicht als Jude, sondern als Christ gelten wollte.

Dueblin: Nach der Einstufung als „Volljude“ musste Ihr Vater mit der Ermordung rechnen. Wie hat er sich verhalten?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Mein Vater hat mit allen Mitteln versucht zu beweisen, dass er kein Volljude sei. Diese Frage war für ihn überlebenswichtig. Er wusste, dass Volljuden grundsätzlich ermordet wurden. Die Unterlagen, Adressen und Indizien, die er als Beweis anführte, waren aber nicht hieb- und stichfest. Im Grunde war überhaupt nichts über seinen Vater bekannt. So konnten die Reichssippennazis unterstellen, auch sein „Erzeuger“, wie sie es nannten, sei Jude gewesen. Nur mit viel Mut, Verstand und Glück gelang es meinem Vater, sich der Verschickung in das Vergasungslager Auschwitz-Birkenau zu entziehen.

Eugen Kogon, 1945

Dueblin: Wie wuchs Ihr Vater auf?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Er verbrachte die ersten zehn Jahre seines Lebens bei einer Pflegemutter in München und danach sieben Jahre in Klöstern in Bayern und Norddeutschland. Danach studierte er in München, Florenz und Wien Soziologie und Nationalökonomie. In Wien lehrte Othmar Spann den Universalismus, eine Lehre, die der Idee eines Stände- oder Korporativstaates nahestand. Die Ständestaatler wollten gesellschaftliche Gegensätze überwinden, indem sie Arbeitgeber und Arbeitnehmer in jeweils einer einheitlichen Organisation, dem Berufsstand, zusammenschlossen. Ein diktatorischer Überbau sollte die politische Stabilität sichern. Mein Vater lebte damals in einer Zeit, in der für ihn persönlich, aber auch gesellschaftlich und politisch vieles auseinanderbrach. Die parlamentarische Demokratie funktionierte nur unvollkommen, in vielen Parlamenten wurde vorwiegend gestritten. Mussolini in Italien war einer der ersten, die im eigenen Land die Ständestaatsidee umsetzten. Mein Vater war nach Florenz gegangen, um Mussolinis faschistischen Ständestaat an Ort und Stelle zu studieren. Von dort ging er nach Wien und dissertierte bei Othmar Spann über „Faschismus und Korporativstaat“. Bald stellte sich freilich heraus, dass die damaligen Ständestaats-Politiker – Mussolini in Italien, Hitler in Deutschland, Franco in Spanien, Salazar in Portugal, Horthy in Ungarn und Dollfuss und Schuschnigg in Österreich – fast alle vorwiegend an der Errichtung einer Diktatur interessiert waren. Mein Vater dachte, man müsse bloss dafür sorgen, dass sich diese Herren an die Gebote des Christentums hielten, dann würde schon alles gut herauskommen. Eine „Verchristlichung“ wünschte er sich speziell für den Nationalsozialismus in Deutschland.

Dueblin: Wann bemerkte Ihr Vater, dass der korporativstaatliche – und damit für Deutschland der nationalsozialistische – Weg falsch war?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Es war tatsächlich so, dass viele Menschen, auch mein Vater, diesen Diktatoren und ihren Programmen und Ideen anfänglich auf den Leim gingen. Es sollte Schluss sein mit diesen ewigen politischen Streitereien und Arbeitskämpfen. Im Grunde strebte mein Vater für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik das an, was er auch in seiner eigenen Kindheit vermisst hatte, nämlich eine intakte, heile Familie. Dass unter Hitler Recht und Gesetz nicht mehr galten, wurde ihm definitiv im Juni 1934 beim sogenannten Röhm-Putsch klar, als Hitler viele seiner Gegner ohne Prozess einfach erschiessen liess. Von da an arbeitete mein Vater gegen ihn. Er hatte seine journalistische Karriere bereits aufgegeben und war Vermögensverwalter bei einem Vertreter einer deutsch-österreichisch-ungarischen Hochadelsfamilie, dem Prinzen Coburg, geworden. Er erhielt den Auftrag, das ihm anvertraute Vermögen ertragsbringend anzulegen. Einen Teil der Mittel benutzte er jedoch, um deutsche Emigranten zu unterstützen, die aus dem Hitlerreich geflüchtet waren, zum Beispiel Klaus Dohrn, einen vehementen Hitler-Gegner, der in Wien für die Zeitschrift „Der christliche Ständestaat“ arbeitete. Auch in Deutschland unterstützte mein Vater einen Verlag, dessen Programm nicht auf der Nazilinie lag. In Deutschland äusserte er sich öffentlich abfällig über das Hitlerreich. Das konnte er sich damals mit seinem ausländischen Pass – er war 1927 Österreicher geworden – noch leisten. Er sagte, Deutschland sei ein Land der Kasernen und Gefängnisse geworden.

Dueblin: Im März 1938 sagte der damalige österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg am Radio angesichts des bevorstehenden Einmarsches deutscher Truppen in Österreich: Gott schütze Österreich! Sie haben diesen Ausspruch am Radio zusammen mit Ihren Eltern gehört. In diesem Moment wurde Ihrem Vater klar, dass er flüchten musste, gleichentags. Die Flucht gelang jedoch nicht, und er wurde an der tschechoslowakischen Grenze verhaftet. Was geht Ihnen bei diesem Ausspruch durch den Kopf?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Hitler hatte schon seit längerem den Anschluss Österreichs an sein Deutsches Reich betrieben. Am 11. März war es so weit. Der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg dankte auf Befehl Hitlers ab. Er wies das österreichische Heer an, den einmarschierenden deutschen Verbänden keinen Widerstand zu leisten. Das kleine Österreich war schutzlos dem grossen Bruder-Diktator ausgeliefert. Das drückte Schuschnigg aus, als er Gott bat, er möge Österreich schützen. Als ich dieses Stossgebet hörte, spürte ich mit meinen noch nicht einmal zehn Jahren lediglich – auch an der Reaktion meiner Eltern –, dass etwas Aussergewöhnliches vorgefallen war. Ich hatte keine Ahnung, dass mit diesem Satz die Zerstörung unserer Familie begann.

Dueblin: Hatte Schuschnigg eine Vorstellung von dem Ausmass, in dem Österreich Gottes Schutz benötigen würde?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Vermutlich nicht. Auch wir wussten es nicht. Nur sehr Weitsichtige erkannten das damals schon. In England dominierten die Appeasement-Politiker, die meinten, man müsse Hitler nur einige territoriale Forderungen erfüllen, dann würde wieder Ruhe in der europäischen Politik einkehren. Die Katastrophe bahnte sich nur langsam an. Die meisten Österreicher waren für den Anschluss ihres Landes. Neben einigen österreichischen Patrioten waren die einzigen, die mit Sicherheit wussten, dass Schlimmes bevorstand, die österreichischen Juden. Hitler hatte in Deutschland schon harte Massnahmen gegen die Juden ergreifen lassen. Sie waren von vielen Berufen ausgeschlossen worden, Heiraten und intime Kontakte mit Nichtjuden waren ihnen verboten, ihr Vermögen wurde konfisziert, sie wurden in Konzentrationslager gesteckt, um ihre Einwilligung zur Auswanderung zu erpressen, in deren Verlauf sie dann dank der grotesken „Reichsfluchtsteuer“ alles verloren, was sie noch besessen haben mochten. Die nichtjüdischen Österreicher hingegen richteten ihr Augenmerk vor allem darauf, dass in Deutschland die Arbeitslosigkeit verschwunden war – wenn auch bloss rüstungsbedingt –, und so fanden sie den Anschluss eine gute Sache. Sie erhofften sich Arbeit und wirtschaftlichen Aufschwung. Als Hitler auf dem Wiener Heldenplatz „die Heimkehr seiner Heimat in das Deutsche Reich“ verkündete, jubelten ihm Hunderttausende zu. Es war natürlich klar, dass er sein Reich, das angebliche „Volk ohne Raum“, aufblähen wollte und dass er zu diesem Zweck massiv aufrüstete. Man wusste aber noch nicht, dass daraus die schreckliche Katastrophe des Zweiten Weltkriegs entstehen würde. Im Herbst 1938 nahm sich Hitler das zur Tschechoslowakei gehörende Sudetenland. Im September 1939 annektierte er Danzig und überfiel Polen. Damit begann der Zweite Weltkrieg. Doch wir nahmen es kaum zur Kenntnis. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass Hitler sich einfach ein Land nach dem anderen schnappte. Wir wussten nicht, was daraus werden würde.

Dueblin: Wir sind im März 1938. Sie waren damals gerade mal 10 Jahre alt. Was passierte nun mit Ihrem Vater und mit Ihrer Familie, als auf einen Schlag klar wurde, dass die Deutschen einmarschieren und sie von vielen Österreichern mit Jubel empfangen werden würden?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Als mein Vater im Radio die Abdankung Schuschniggs hörte, war ihm klar, dass er sofort fliehen musste. Er telefonierte mit seinen Freunden Klaus Dohrn und Alfred Missong, beides vehemente Gegner Hitlers. Die Drei setzten sich ins Auto meines Vaters, um in die Tschechoslowakei zu fliehen. Die Grenze war aber bereits geschlossen. Mein Vater und Alfred Missong übernachteten in einem nahen Schloss, das der Familie Coburg gehörte. Klaus Dohrn schwamm durch den Grenzfluss March und rettete sich. Mein Vater und Alfred Missong wurden verhaftet, nach Wien gebracht und dort der Gestapo übergeben. Bei der Einlieferung sah mein Vater, wie der Gestapobeamte in einer Liste blätterte und den Namen Kogon durchstrich. Sein Name hatte also auf einer Verhaftungsliste gestanden, die von der Gestapo nach Wien mitgebracht worden war.

Dueblin: Was passierte später mit Ihrem Vater und was geschah innerhalb der Familie, mit Ihnen und Ihrem Bruder und Ihrer Mutter in Wien?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Mein Vater verlor nach seiner Verhaftung sofort seine Stelle. Damit hatte unsere Familie kein Einkommen mehr. Das Auto wurde beschlagnahmt. Meine Mutter musste sich Geld leihen und ihren Schmuck und ihren Pelzmantel verpfänden. Sie musste aus dem gemieteten Einfamilienhaus ausziehen, die Haushalthilfe entlassen, den Haushalt auflösen, die Möbel einlagern, eine neue Unterkunft suchen, sich um ihre drei Kinder kümmern und ausserdem ihren inhaftierten Mann mit ein wenig zusätzlichem Essen und frischer Wäsche versorgen. So tapfer sie auch war: Auf die Dauer ging das über ihre Kräfte.

Dueblin: Was ging Ihnen als Junge damals durch den Kopf?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Für mich war das alles zunächst nicht schlimm. Ich bekam die Sorgen meiner Mutter nicht mit und hatte keine Ahnung von den Konsequenzen. Zunächst war einfach mein Vater wieder mal weg. Er war schon vorher oft auf Geschäftsreisen gewesen – einmal monatelang in Deutschland, als ihm wegen der finanziellen Unterstützung des Grünewald-Verlages der Prozess gemacht wurde. An die Zeiten, wenn er zuhause war, habe ich sehr schöne Erinnerungen. Nun war er eben wieder mal weg. Ich ging weiter zur Schule, war in keiner Weise diskriminiert. Bald kam Hitlers Geburtstag, der wurde im ganzen neuen grossen Reich gefeiert. Bis zum heutigen Tag kann ich, so sehr ich mich auch bemühe, das Datum von Hitlers Geburt nicht vergessen. In der Schule bastelten wir Hakenkreuzfähnchen. Für mich war das alles neu, aber nicht bedrohlich. Ich hatte mit meinen knapp zehn Jahren keinerlei politisches Bewusstsein. Der erste Schicksalsschlag traf mich, als meine Mutter mir und meinem Bruder eröffnete, dass wir weg müssten, weil sie sich nicht mehr um uns kümmern konnte. Das war jedoch zunächst nur eine Ankündigung, die ich somit rasch vergass. Den vollen Ernst meiner Lage begriff ich erst, als zwei schwarzgekleidete Männer: der Abt eines bayrischen Klosters – ein Freund meines Vaters – und ein Pater in einem DKW vorfuhren und meinen Bruder und mich in das Kloster Schweiklberg in Niederbayern mitnahmen. In jenem KZ – pardon, ich meine natürlich: in jenem Kloster verbrachten wir beide fast drei Jahre, von Juli 1938 bis April 1941. Es passiert mir übrigens immer wieder, dass ich statt „Kloster“ versehentlich „KZ“ sage. Natürlich will ich ein Kloster nicht mit einem Nazi-KZ vergleichen. Mein freudscher Versprecher drückt lediglich meine damalige totale Verlassenheit aus. Ich malte mir oft ein Wunder aus, das meinen Bruder und mich erlösen würde. Nach knapp drei Jahren geschah dieses Wunder. Im April 1941 fuhren Männer in schwarzen Ledermänteln vor und schickten die Patres weg. Die Klosterbrüder mussten bleiben, um den Klosterbetrieb weiterzuführen. Das Kloster wurde deutschen Rücksiedlern und für andere ähnliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Gestapoleute in ihren schwarzen Mänteln erschienen mir als Erlöser. Ich hatte mich ja schon in Wien an den Anblick von Gestapobeamten gewöhnt, wenn wir unsere Mutter ins Gefängnis begleiteten, wo sie die Schmutzwäsche meines Vaters abholte und für ihn saubere Wäsche ablieferte. Wir zwei Buben wurden einfach in den nächsten Zug nach Wien gesetzt. Es war die schönste Fahrt meines Lebens. Nun musste meine Mutter sich doch um uns kümmern. Um Geld hinzuzuverdienen, übernahm sie zu allen ihren sonstigen Belastungen Tipparbeiten für ein Büro, das Zeitungsredaktionen mit Feuilletons versorgte. Meine kleine Schwester legte für jede neue Seite das Kohlepapier für fünf Durchschläge ein, und ich unterstützte sie mit meinem Zweifingertipp-System, während mein Bruder Hamsterfahrten in Wiens ländliche Umgebung unternahm.

Dueblin: Was passierte in Wien, wie gestaltete sich Ihr Leben und was passierte mit Ihrem Vater in dieser Zeit?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Als mein Bruder und ich im April 1941 wieder nach Wien kamen, machte sich Hitler, nachdem er Polen, Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien, Luxemburg und Teile von Frankreich besetzt hatte, daran, nun auch in Jugoslawien, Griechenland und Zypern einzumarschieren und Italien in seinem nordafrikanischen Krieg gegen die Engländer zu unterstützen. Im Juni griff er schliesslich die Sowjetunion an. Zunächst rückten die Deutschen an allen Fronten vor. Wir gewöhnten uns an die ständigen, mit Fanfarenklängen unterlegten Siegesmeldungen. Unser Alltag wurde aber zunehmend beschwerlicher. Viele Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs wurden knapp, waren von schlechter Qualität oder verschwanden ganz aus den Regalen. Das Erscheinungsbild unserer trotz kriegsbedingter Armseligkeit immer noch schönen Stadt war mit Nazis und Nazisymbolen durchsetzt. Nur im Prater, dem grossen Wiener Vergnügungspark mit seinem Riesenrad, im Wienerwald und im Erholungsgebiet der Alten Donau war alles fast wie früher. Dass das Leben härter wurde, empfand ich aber kaum. Das Wichtigste war für mich, wieder zu Hause zu sein. Selbst dieses Nazi-Wien war für mich ein Glücksfall im Vergleich zum Kloster. Auch als wir ab Herbst 1941 in sehr beengten Verhältnissen leben mussten, war ich mit meinen nunmehr dreizehn Jahren in Wien immer noch glücklich – weil ich wieder bei meiner Mutter war.

Dueblin: Ihr Vater aber fehlte in der Familie…

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Es macht in der Tat einen grossen Unterschied, ob Vater neben einem sitzt, Geschichten erzählt und Spässchen macht oder ob man von ihm periodisch bloss eine schriftliche Nachricht erhält. Zwangsläufig formierte die Familie sich neu. Aus der fünfköpfigen wurde eine vierköpfige Familie. Mein Vater spürte die Entfremdung natürlich auch; sie war für ihn noch schmerzlicher als für uns. Gerade in der Isolierung seiner Gefangenschaft entwickelte er ein starkes Bedürfnis, noch dazuzugehören, das Leben seiner Familie mitzugestalten und wenigstens durch Briefe Einfluss auf die Erziehung seiner drei Kinder zu nehmen. Er wusste aber nicht mehr, wie sich meine Persönlichkeit entwickelt hatte und wie wir lebten. Er konnte sich nicht einmal mehr vorstellen, wie wir drei Kinder aussahen. Er war durch meine Mutter über gewisse Schwierigkeiten informiert, die mein Bruder und ich in der Pubertät hatten, wusste aber nicht, wie man in einer solchen Situation mit jungen Menschen umgeht. Er konnte nur mahnen, anregen, wünschen, warnen, hoffen, in seltenen Fällen auch drohen – alles schriftlich. So blieben seine Bemühungen ohne Erfolg. Im Gegenteil, ich empfand seine briefliche Pädagogik oft als belastend.

Dueblin: Diese Briefe waren offenbar seine Strategie, das Leben und die Haft im KZ meistern und Hoffnung schöpfen zu können.

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Die harte Gegenwart seines Lebens im KZ mag mit erklären, warum er so auf die Zukunft ausgerichtet war. Am Anfang war er überhaupt nicht sicher, ob er das Ende seiner Gefangenschaft erleben würde. Erst seit 1943 hatte er die Gewissheit, im KZ nicht ermordet zu werden – ausser Hitler würde den Krieg gewinnen; an einen solchen Kriegsausgang war jedoch nicht mehr zu denken, nachdem Deutschland an der Jahreswende 1942/43 die Schlacht um Stalingrad verloren hatte. Von da an hoffte mein Vater zunächst auf nichts weiter, als nach seiner Befreiung ein glückliches Leben in einer wieder glücklichen Familie zu führen. In seinen Briefen aus dem KZ beteuerte er stets auch seine grosse Liebe zu seiner Frau. Solche Visionen eines späteren Lebensglücks waren für ihn überlebenswichtig.

Dueblin: Visionen als Überlebensstrategie: Übertrug Ihr Vater solche Visionen dann auch über sein persönliches Leben hinaus auf die Gedanken, die er sich über die Zukunft Deutschlands nach dem Krieg machte, bis hin zu seinen Ideen und seinem anfänglich grossen Engagement für die Einigung Europas?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Ich denke, das war so. Nach dem Krieg weitete er seine Vision einer heilen Familie, die ihm während seiner Gefangenschaft sowie als unehelich geborenes, von den Eltern verlassenes Pflegekind auch schon vorher vorenthalten geblieben war, zum zuerst nationalen, dann europäischen, schliesslich weltweiten Massstab aus. Alle Menschen sollten in Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit, ausreichendem Wohlstand und mit Würde leben können. Ungefähr dies war seine Definition einer heilen Welt. Er wollte das anfänglich vor allem für das darniederliegende Deutschland. Die Chance war günstig. Die ideelle Grundlage der Naziherrschaft war unwiederbringlich dahin. Viele Menschen erlebten erstaunt, ja bestürzt das plötzliche Verschwinden von allem, woran sie geglaubt hatten. Es war die berühmte „Stunde Null“: die Chance, gleichsam eine neue nicht nur materielle, sondern vor allem geistige Welt zu erschaffen. Mein Vater ging mit unglaublicher Energie an diese Aufgabe heran. In den KZ hatten jene Gefangenen, die entschlossen waren, sich von ihren Schergen nicht unterkriegen zu lassen, ihre gesamte Lebensenergie mobilisiert. Ich sage immer: Würden heute mehr Menschen eine solche Energie aufbringen, um unsere im Vergleich zu damals geringeren Probleme zu lösen – denn damals ging es ums pure Überleben –, unsere Welt sähe anders aus. In Gedenkstätten, die ich unlängst wieder besuchte – neben Buchenwald vor allem Mittelbau-Dora, wo die Nazis von ihren KZ-Sklaven in einem riesigen unterirdischen Stollenlabyrinth ihre letzte Siegeshoffnung, die Rakete V2, montieren liessen –, wurde mir klar, wie die Hölle aussehen könnte und welch unglaublicher Energie es bedurfte, in ihr zu überleben. Diese Energie war bei vielen KZ-Überlebenden nach dem Krieg nicht einfach verpufft. Sie nutzten sie, um ihre politischen und gesellschaftlichen Visionen einer neuen, besseren Welt zu verwirklichen. So war es auch bei meinem Vater. Er explodierte förmlich vor Energie, die Welt neu zu gestalten.

Dueblin: Ihr Vater überlebte durch günstige Umstände, auch mit Hilfe eines SS-Arztes, zu dem er ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte. Nun war er plötzlich wieder Teil seiner Familie, wohl aber mit einer gewissen Entfremdung, die in den sieben Jahren der Trennung gewachsen war. Wie haben Sie diesen Umstand in Erinnerung?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Es war eine Entfremdung, die nach der Wiedervereinigung der Familie nie mehr ganz überbrückt werden konnte. Mein Vater etablierte sich sofort wieder als Autorität. Mein Bruder und ich waren 16 und 17 Jahre alt, wir waren nicht mehr gewöhnt, uns in der Familie Vorschriften machen zu lassen. Konflikte mit ihm waren vorprogrammiert. Auf der mehrtägigen Reise von Wien nach Deutschland, wohin wir im Sommer 1945 übersiedelten, gerieten mein Bruder und ich schon am ersten Tag in einen Streit, den wir wie immer mit stimmgewaltigen Beschimpfungen austrugen. Mein Vater fuhr hart dazwischen. Einen solchen Umgangston duldete er nicht in seiner Familie. Er erinnerte ihn an den Umgangston im KZ. Uns wurde schlagartig klar, dass wir ab sofort die Autorität eines Mannes, den wir eigentlich gar nicht mehr kannten, zu respektieren hatten.

Dueblin: Die Auseinandersetzung mit Ihrem Vater in Ihrem Buch scheint mir zu beleuchten, wie Sie versuchen, diese Entfremdung zu überwinden …

Dr. rer. pol. Michael Kogon: In meinem Buch wollte ich meinen Vater, wie ein Kommentator neulich bemerkte, nicht auf den Sockel heben, ihn aber auch nicht vom Sockel stossen. Was mir nach dem Krieg gefehlt hat, war die Gewissheit, einen liebevollen Vater zu haben, der mir wieder nahe gewesen wäre. Ein solches Gefühl des einander Naheseins entwickelte sich in mir seltsamerweise erst nach seinem Tod. In den Jahren nach dem Krieg war er für mich einfach nur existent. Er selber sah das vermutlich anders. In materieller Hinsicht tat er sehr viel für mich. Zum Beispiel ermöglichte er mir ein Studium in Genf und Paris in einer Zeit, in der das schon aus Gründen der Devisenbewirtschaftung fast nicht machbar war. Aus meiner Sicht liess er mir aber nicht genug Spielraum, meinen eigenen Weg zu gehen. Er war mir, so schien es mir, in jeder Hinsicht überlegen. Die Menschen reagierten auf ihn, nicht auf mich. Wenn ich meinen Namen nannte, wurde ich gefragt, ob ich mit dem Kogon verwandt sei. Er war religiös, moralisch, intelligent, gebildet, eloquent, energiegeladen und visionär. Wie sollte ich gegenüber einem solchen Mann bestehen? Allerdings hatte ich, nach siebenjähriger Entwicklungsblockade, keine rechte Vorstellung von meiner Zukunft. Ich wollte zwar ich selber sein, wusste aber nicht, wie ich das anstellen sollte – erst recht nicht in dem Gefühl, ständig im Schatten zu stehen. Mein Vater bildete automatisch den Mittelpunkt, wenn er mit anderen Menschen zusammen war.

Dueblin: Meinen Sie damit im heutigen Sprachjargon, er sei ein Alfa-Tier gewesen?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Nein. Ein Alfa-Tier steht an der Spitze, und alle folgen ihm. Mein Vater stand nicht an der Spitze – das wollte er keineswegs –, sondern im Mittelpunkt. Viele Menschen, die so den Mittelpunkt bilden, haben eine starke Strahlkraft. Nun müsste man meinen, dass jedermann im Umkreis durch diese Strahlkraft Licht und Wärme abbekommt. Nicht so in seinem Fall. Auch wenn ich von ihm angestrahlt wurde, stand ich im Schatten. Erst als ich die Bücher von Stéphane Hessel übersetzte und diesem eindrucksvollen, wunderbaren Mann nahekam, fiel mir auf, dass das auch anders sein kann. Hessel war als französischer Widerstandskämpfer in das KZ Buchenwald eingeliefert worden, um dort umgebracht zu werden. Mein Vater konnte ihn retten. Hessel war wie mein Vater ein Mensch, der strahlend im Mittelpunkt stand. Doch alle Menschen in seinem Umkreis empfanden sich dadurch als wertvoll. Meinem Vater gegenüber habe ich mich nie wertvoll gefühlt. Ich versuchte erst gar nicht, ihm näher zu kommen. Doch wenigstens wollte ich seinem Schatten entkommen. Das gelang mir, als ich in einer internationalen Institution in der Schweiz mit vorwiegend nichtdeutschen Kollegen und Vorgesetzten arbeitete. Die meisten Mitarbeiter der BIZ wussten nichts von meinem Vater.

Dueblin: Wie sind Sie Ihrem Vater später dann doch nahe gekommen?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Durch seinen Tod. Er geriet bald in Vergessenheit. Das weckte in mir eine Art liebevolles Mitleid. Ich dachte, dass er es nicht verdiente, vergessen zu werden. Er verfügte auf einmal über keine Aura und keine Ausstrahlung mehr. Ich wollte ihn beschützen. Erst von da an fühlte ich mich ihm gleichwertig. Ich fing an, mich intensiv mit seinem Leben zu befassen. Daraus resultierte schliesslich auch das jetzige Buch. Ich gab seine Gesammelten Schriften heraus, erkundete seine frühe Vergangenheit und trug Dokumente zusammen. Bei dieser Arbeit wurde mir klar, was für ein keineswegs stets überlegener Mensch er in Wirklichkeit war, was seine Bedürfnisse und Nöte gewesen waren und was ihm in seinem Leben gefehlt hatte – nicht viel anders als mir. Da fing ich an, mich ihm nahe zu fühlen.

Publizist, Politologe und Widerstandskämpfer: Eugen Kogon (1903-1987)

Dueblin: Ihr Vater war enorm bekannt, war eine überaus interessante Persönlichkeit, sein „SS-Staat“ steht in jedem Regal mit Büchern über den Zweiten Weltkrieg. Warum geriet er Ihrer Meinung nach dennoch in Vergessenheit? Wie erklärt es sich, dass bis hin zu Kriegsverbrechern viele Menschen noch heute namentlich bekannt sind und eingeordnet werden können, nicht aber ihr Vater?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Mein Vater war Publizist. In Büchern, Artikeln, Reden, Vorlesungen, Podiumsdiskussionen, Rundfunkkommentaren, Fernsehsendungen bezog er Stellung zu den Problemen der Zeit. Er hinterliess also kein geschlossenes Werk. Nach seinem Tod stellte ich zusammen mit Prof. Gottfried Erb, einem seiner Schüler, Hunderte von Einzelpublikationen zu einem geschlossenen Werk mit acht Themenschwerpunkten zusammen. Diese Arbeit war jedoch erst zwölf Jahre nach seinem Tod abgeschlossen. Bis dahin hatten sich in Deutschland und in der Welt andere Themenschwerpunkte entwickelt. Der Ost-West-Konflikt ging zu Ende, die geopolitischen Relationen verlagerten sich, der internationale Terrorismus breitete sich aus, die europäische Einigung kam in grossen Schritten voran, der Umweltschutz wurde wichtiger, das Internet veränderte die Welt, Globalisierung, Finanzungleichgewichte, Staatsschulden, Energieversorgung, demographische Entwicklungen erforderten vermehrte internationale Zusammenarbeit, ethische Fragen wurden neu gestellt. Das entwertete nicht die Arbeit, die mein Vater geleistet hatte. Doch im zeitlichen Abstand erhielt sie zunehmend eine bloss noch historische Qualität. Dabei geriet in Vergessenheit, dass er auch zeitlose Beiträge vorgelegt hatte. Für internationale Konflikte forderte er die Abkehr von konfrontativem Freund-Feind-Denken und die Fähigkeit zur Wahrnehmung gegnerischer Gefühle und Motive. Ich wollte, die Politiker beider Seiten würden sich das jetzt in der Ukraine-Krise zu Herzen nehmen. Seine Demokratie-Theorie enthielt zwei Erfahrungs-Maximen: gegen diktatorische Verführer den Grundsatz „Wehret den Anfängen!“ und für die parlamentarische Auseinandersetzung Respekt vor dem politischen Gegner und seinen Argumenten. Das ist heute genauso wichtig wie damals. Doch niemand denkt daran, wenn im Deutschen Bundestag die Vertreter der Parteien verbal übereinander herfallen und einander für dumm erklären. Dass mein Vater dennoch in Vergessenheit geriet, hängt aber auch mit der offensichtlichen Überfrachtung unseres kollektiven Gedächtnisses zusammen.

Dueblin: Sie schildern Ihre Mutter als mutige Frau, die mit allen Mitteln versuchte, das familiäre Leben aufrechtzuerhalten. Wie war Ihre Beziehung zu ihr, und wie hat sich diese Beziehung durch die Arbeit an Ihrem Buch verändert?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: In den sieben Jahren der Gefangenschaft meines Vaters war ich sehr froh, dass meine Mutter, armselig und zusammengepfercht, wie wir lebten, es gerade noch schaffte, uns durchzubringen, und uns dabei sogar ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit vermitteln konnte. Gerade nach meiner Verlassenheit im Kloster war das die reinste Seligkeit. Damals erschien es mir als selbstverständlich, dass meine Mutter das schaffte. Erst als ich vor kurzem nochmal ihre damaligen Briefe las, begriff ich, dass sie sich völlig verausgabte. Gefährdet, diskriminiert, von übelwollenden Menschen umgeben – glücklicherweise auch von einigen Freunden –, einmal sogar selber eingesperrt, gleichzeitig in grosser materieller und seelischer Not: Das Leben war für sie kaum weniger belastet als für meinen Vater, wenn auch auf andere Art. Auch sie mobilisierte alle Kräfte. Die Briefe meines Vaters gaben ihr Halt und Hoffnung. Er stellte ihr darin ein wunderbares Leben in Liebe und Geborgenheit in Aussicht, ohne Not, Sorgen und Lasten. Sie verinnerlichte das. In dem Augenblick, als wir alle wieder zusammen waren, verliessen sie ihre Kräfte. Sie war schon immer passiver, gewährender als mein Vater gewesen. Ich hatte es für Toleranz gehalten. Nun, nach der Wiedervereinigung der Familie, verliess sie sich ganz auf die Liebe und die Energie ihres Mannes. Mein Vater finanzierte mit seiner Haftentschädigung und seinen Buchhonoraren den Bau eines geräumigen Hauses. Ein so grosser Haushalt war nicht ohne Hilfe zu bewältigen. Meine Mutter wollte jedoch keine fremden Menschen mehr um sich. Ihre Kraft reichte gerade noch, um bei Bedarf Trost und Zuspruch zu spenden, die Familie mit Hausmannskost zu versorgen, für die Freunde ihres Mannes Gastgeberin zu sein und ihm am Morgen die ersten Telefonate und die Durchsicht der Post abzunehmen. Der Führung eines grossen, nunmehr repräsentativen Haushalts war sie insgesamt nicht mehr gewachsen. Ich verstand die Zusammenhänge damals nicht und respektierte meinen Vater mehr als sie. Erst bei der Ausarbeitung meines Buches begriff ich, was sie alles ertragen und geleistet hatte. Ich sehe mein Buch auch als eine Art Wiedergutmachung, weil ich sie falsch eingeschätzt hatte. Heute habe ich ein anderes Verhältnis zu ihr. Sie war eine tapfere Frau.

Sie haben eine interessante Karriere gemacht, die ein eigenes Interview wert wäre. Sie sind, nachdem Sie Ihr Studium der Nationalökonomie beendet hatten, in der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel eingestiegen. Dort avancierten Sie zum Medienbeauftragten. Wie kamen Sie zu dieser Stelle, und wie fühlte sich die Schweiz für Sie an, in der Sie nun seit bald 60 Jahren zuhause sind?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Ich war bereits verheiratet, wir hatten zwei Kinder. Ich hatte das Weltmodell meines Vaters für mich zur Kleinfamilie minimalisiert. Aber auch dafür benötigte ich ein ausreichendes Einkommen. Die Stunde war günstig. Ich stand kurz davor, meinen Doktortitel führen zu dürfen, den wollte ich bei meiner Bewerbung in die Waagschale werfen. Die BIZ suchte einen Fachübersetzer für ihren Jahresbericht, ein auch heute noch weltweit angesehenes Dokument zur Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Welt. Eigentlich wollte ich als Nationalökonom arbeiten – ich hatte ja auch schon den Titel eines Diplom-Volkswirts erworben –, das hätte ich in Deutschland tun können. Doch das finanzielle Angebot der BIZ war zu verlockend. Das war 1956. Ich konnte relativ gut Englisch und Französisch, hatte aber nur wenig Übung in gesprochenem Englisch. Am ersten Tag meines neuen Jobs bat mich der Personalchef, ein Engländer, zu sich ins Büro. Ich geriet fast in Panik. Er würde sofort erkennen, dass mein gesprochenes Englisch unzureichend war. Welche Schlüsse würde er daraus für die Dauerhaftigkeit meiner neuen Anstellung ziehen? Nun, ich hatte wieder Glück. Ich war erkältet und so heiser, dass ich keinen Ton hervorbrachte. Ich nehme an, dass meine Heiserkeit auf einer freudschen Erkältung beruhte. Als er mich nach Wochen ein zweites Mal zu sich bat, hatte ich mir bereits genügend colloquial English angeeignet. Nach elfjähriger Existenz im Nachkriegs-Deutschland war die Schweiz für uns ein Wunderland. Wir genossen das Leben in vollen Zügen. Nur, dass ich Übersetzer war, behagte mir nicht. Da kam mir 1976 wieder ein glücklicher Umstand zustatten. Ich wurde zum Pressesprecher der BIZ berufen. Die BIZ war damals eine eher im Hintergrund arbeitende Organisation. Sie koordinierte die rasch zunehmende internationale Zusammenarbeit von Zentralbanken. Wenn wieder ein internationales Rettungskreditpaket für ein überschuldetes südamerikanisches Land geschnürt werden sollte, hätte jede vorzeitige Indiskretion die vorbereitende Zusammenarbeit zum Scheitern gebracht. So wünschte sich der damalige Generalsekretär der BIZ, Günther Schleiminger – bald darauf wurde er zum Generaldirektor ernannt –, für die Leitung des Pressedienstes einen diskreten Mann, der zwar zu reden, dabei aber notfalls das wirklich Entscheidende zumindest vorübergehend zu verschweigen verstand. Ich war schüchtern und verbarg meine mangelnde Fremdsprachenpraxis gerne in Schweigen. Der Generalsekretär verstand das als Diskretheit. Das mag mitgeholfen haben, dass er mir den Job gab. So konnte ich der internationalen Finanzwirtschaft arbeiten, jedoch nicht in einem Sektor, für den man sich schämen muss.

Dueblin: Was hat Sie hier in der Schweiz bewegt und beschäftigt?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Was die Schweiz mir bedeutet, merke ich in vollem Umfang seltsamerweise erst jetzt. Ich bin überzeugt, dass die Schweiz weltweit gesehen fast in jedem Punkt am besten abschneidet. In einem besonderen Punkt ist sie sogar nicht nur besser, sondern perfekt: Sie besitzt eine Zentralbank, die absolut verlässlich zu ihrem Auftrag steht, die Preisstabilität zu sichern, und sich von politischer Einflussnahme zur Staatsfinanzierung fernhält. Das ist einzigartig. Es gibt dafür natürlich auch einen einleuchtenden Grund: Die Schweizerische Eidgenossenschaft legt in vielen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vor; sie hat monetäre Staatsfinanzierung nicht nötig. Deutschland hat dieses ungemein wichtige Ziel nach Jahrzehnten nun ebenfalls wieder erreicht, wenn auch mit grosser Mühe, und feiert das, was in der Schweiz selbstverständlich ist, als Jahrhundert-Errungenschaft, mit missgünstigen Kommentaren rundherum. Dazu kommt die wirtschaftliche Stabilität der Schweiz: hohes Wohlstandsniveau mit geringer Arbeitslosigkeit, stabilen Preisen, einem stabilen Wechselkurs, praktisch keinen Streiks, keinerlei Korruption, keiner Wirtschaftskriminalität, wenig Vetternwirtschaft – alles politisch verdient. Also auch ein günstiges Investitionsklima. Dass die Schweiz klein ist, halte ich ebenfalls nicht für einen Nachteil. Sie ist gut in die Weltwirtschaft eingebunden. Sie hat es nicht nötig, das europäische Kinderspiel vom Gross- und Starkwerdenmüssen mitzumachen. Und ein Friedensprojekt ist sie sowieso auch. Das sogenannte europäische Friedensprojekt ist im Kern eine Sicherung gegen Deutschland. Die wirkliche Friedensgarantie in Europa gewähren die Nato und die Tatsache, dass alle europäischen Länder heute demokratisch verfasst sind. Demokratien zetteln keinen Krieg an. Auch da steht die Schweiz ganz vorn. Ferner stelle ich fest, dass es in der Schweiz Firmen und Menschen gibt, mit denen man Vereinbarungen wie in der guten alten Zeit mit dem Handschlag des ehrbaren Kaufmanns besiegeln kann, ohne Kleingedrucktes. Einzelne Unternehmensführer übernehmen Verantwortung nicht nur für die Firma, die Mitarbeiter und die Kunden, sondern für das ganze Land. Das gilt auch für die Bevölkerung insgesamt. Dank den Einrichtungen der direkten Demokratie interessiert sie sich mehr für politische Fragen und übernimmt mehr politische Verantwortung als Menschen anderswo. Nur den schweizerischen Grossbanken traue ich nicht. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Rüstungskonzerne – in der Schweiz wie anderswo – mehr Verantwortung für das übernehmen, was sie letztlich anrichten. Neuerdings können ja sogar Fahrräder GPS-Signale aussenden, damit man sie auffinden kann, wenn sie gestohlen wurden. Mit einem solchen Signal könnte jede Waffe, die aus einem angeblich sicheren Land in die Hände von Mafiosi, Drogenkartellen und politischen Banden in Afrika, Asien oder Lateinamerika gerät, geortet werden, damit dann der Produzent den vielen hiesigen Spendern die Aufgabe abnehmen kann, das Elend der Verstümmelungen und Flüchtlingsströme zu finanzieren.

Dueblin: Es ist in Deutschland, Österreich und anderen Ländern in den dreissiger und vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts viel Schlimmes passiert, Menschen sind verführt worden oder haben Ansichten vertreten und Absichten verfolgt, die heute als sehr schlimm bezeichnet werden müssen und Schatten werfen. Wäre das, was in diesen Ländern passiert ist, Ihres Erachtens auch in der Schweiz möglich gewesen?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Mir ist in diesem Punkt ein Trauma geblieben, mit dem ich leben muss, eine noch nicht überwundene Spätfolge. Ich frage mich in der Tat, ob es auch heute wieder geschehen könnte, dass Teile einer Bevölkerung im Verlauf einer schweren politisch-wirtschaftlichen Krise einem Verführer nachlaufen und dabei ihr politisches Fähnchen schnell nach dem neuen Wind drehen. Als Hitler 1938 nach Österreich kam, wurde er von Hunderttausenden in Wien jubelnd empfangen, während die Juden schon mit der Zahnbürste Pflastersteine reinigten und eingesperrt wurden. Viele Deutsche, die bis zum 8. Mai 1945 Nazis gewesen waren, verwandelten sich am Tage der Kapitulation in lupenreine Demokraten. Eine solche Wendung beunruhigt mich fast noch mehr als die entgegengesetzte 1933. Genauso später in der DDR. Diese Leute wurden Wendehälse genannt. So gern ich einzelnen Menschen vertraue, so sehr ist mir das Misstrauen geblieben, dass eine Masse in schwieriger politisch-wirtschaftlicher Lage auf einen Rattenfänger hereinfallen könnte. Aber nicht in der Schweiz.

Dueblin: Warum nicht?

Dr. rer. pol. Michael Kogon: Der Charakter der Menschen in der Schweiz mag nicht besser sein als anderswo, aber er ist stabiler. Vielleicht liegt es am grösseren Anteil von Menschen bäuerlicher Herkunft. Bauern ändern ihre Meinung nicht so schnell wie Städter. Dazu kommt – ich habe es ja schon gesagt –, dass die Schweizer in langwährender direkter Demokratie sich darin geübt haben, politisch verantwortungsvoll zu entscheiden. Ein Altmeister der Psychoanalyse, Arno Gruen, meint, nur Menschen, die existenziell verunsichert sind – vielleicht, weil sie als Kleinkinder nicht genug von der Mutter gehalten wurden –, neigen dazu, sich durch Unterordnung unter einen Mächtigen Sicherheit zu verschaffen. Das treffe weltweit auf etwa ein Drittel der Bevölkerung zu, ein weiteres Drittel sei ambivalent – die sogenannten „Mitläufer“ –, und lediglich ein Drittel sei politisch gefestigt und nicht verführbar. Ich mag nicht recht daran glauben, dass Schweizer Mütter im Durchschnitt engeren Körperkontakt zu ihren Babys halten als Mütter anderswo. Und dennoch: „Mitläufer“ und „Wendehals“ sind Ausdrücke, die in der schweizerischen Variante der deutschen Sprache nicht vorkommen – weil es den Sachverhalt nicht gibt. Ich fühle mich in der Schweiz sicher und angenommen, auch wenn eine Stimme tief in meinem Inneren mir immer noch sagt, dass meine Heimat Österreich ist. Ich bin gern in der Schweiz – und dankbar.

Dueblin: Herr Dr. Kogon, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Gesundheit, Ihrer Familie und für Ihre Projekte alles Gute!

(C) 2014 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.

______________________________

Links

– als Autor bei Droemer-Knaur

– Wikipedia